最强的时间管理方法,其实影响高效工作?

本文对比一个关于时间的冲突,传统的记录时间和高效工作之间的冲突。

涉及的两本书:

- 《奇特的一生》,是个100年前一位生物学家的个人传记,展现“时间统计”的方法和人身实体实验的成果。

- 《盗火》 17年2月出版,介绍了最新的脑科学研究成果(本文只取其中相关的一部分)。

传统时间管理方法的极致

柳比歇夫是100年前的一位生物学家,发表著作无数,通晓众多领域,非常高产。让人们惊讶的不是他的研究成果,而是他记录了56年的时间,每年每月每天每小时每分钟都做了什么,误差不超过5分钟。他把这种方法叫做时间统计。每月做月度总结,每年做年度总结,跟财务报表似的。

他所得到的:

- 特殊的时间感。不需要看表,能精确的感受到每分钟的时间流逝。

- 精确可预期的产出成果。通过他的时间统计法对自己进行了研究和试验:试验在写、读、听、工作、思索各方面,他到底能干多少?干多少?怎么干?他不让自己负担过重,力不胜任;他总是循着他能力的边缘前进,他对自己能力的掂量愈来愈精确。

- 内心的安宁。 柳比歇夫开始的时候跟所有年轻人一样,渴望有所建树,后来更脚踏实地,通过时间统计的方法,真实的认识自己。“需要好多年才能懂得,最好不是去震惊世界,而是象易卜生所说的,生活在世界上。”

更多的内容不赘述了,感兴趣可以看书,“时间统计”这个方法中,有一个记录数字含义的地方有争议,可以参考此篇解释。

自身的实践

柳比歇夫得到的好处非常令人向往,这是时间和精力管理的完美结合,他不让自己过累,甚至稳定每天10小时的睡眠,依然能取得各个领域巨大的成就。因此我实践过2个阶段,一次3个月半、一次半年。用的软件是目前世面唯一符合需求的app:aTimeLogger 2(请贵司推广同事扫描下方支付二维码),支持同步开始2个时间(运动的同时听书这样的事)。

第一次是在大学时候,因为假期回家中断了,同时也觉得不太需要了。因为那个时候,时时刻刻,不管做什么事先记时间的习惯,导致我已经非常清楚我的睡眠时间、写完不同类型作业的时间、玩的尽兴时间等等,很好的平衡了时间分配,也有较长的一段时间不再有时间or知识的焦虑感。

第二次是工作后,今年的2-7月,非常焦虑的一段时间,生活节奏被打乱,一切都不是自己想要的。而最最简单的离开,实际解决不了任何问题。然后就重拾了这个模式,每天强迫自己做事、记录,抽离自己的感受,从旁观的角度重新了解自己的生活现状,然后调整。

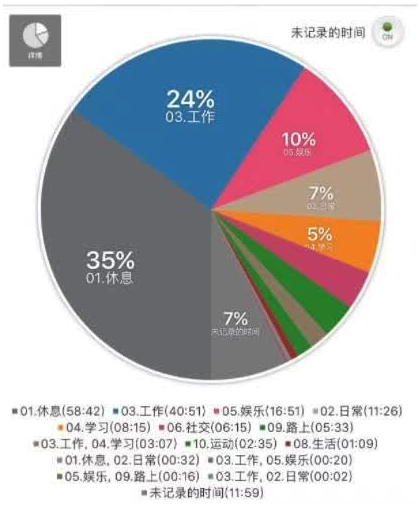

(图:自我感觉非常忙碌心累的一周,实际上呢,去掉发呆、去厕所、浪费掉的各种小时间块,工作时间远低于状态好的时候。)

对时间的把控,心理的平静就是最大的收获。

其他的,我知道一个季度看33部电影是多还是少,知道看一部小说要多长时间(不同页数or kb),知道不同类型的学习内容多久可以消化,列出的学习计划靠不靠谱,知道不同的计划同时启动时,有多少真的可以做完,多少会废掉……

这个方法,除了繁琐、劳累、本身就难以坚持,其他方面看似完美,但真的是完美的么?

高效工作时的脑部运动研究

柳比歇夫的职业比较特殊,创造性的内容偏少,更多的是规律的收集、统计、事务工作。我并不赞同这样的声音:艺术创作这样的事难以估计时间,所以不适用。实际是这部分也是可以估计的,当你对自己有足够的了解,看似弹性很大的事件,真正用时相差无几。

但问题在于,艺术创作的所需要的“尤里卡时刻”(指人突然有了想法的时刻),会被精确的时间感扼杀掉。

《盗火》中指出,不仅人的大脑控制身体,身体也可以控制大脑。

很对人比较熟悉“心流”这个词,指一段时间非常高效忘我的做某件事。有时做完事会发现时间过去了很久,而自己毫无感觉。心流的标志之一就是对时间不再敏感,大脑的前额叶皮层暂时关闭,增强了“沉溺”的结果。

通过长期的打坐、宗教的信仰、专注的玩游戏、某些禁药等等,都可以达到这个状态,最常见的是deadline高压下的专注赶工,也经常容易出这个效果。(科学家开发了一个能调动大脑 α 波和 θ 波的头盔,让人戴着头盔打坐,也可以很快进入这个状态。)

关于心流和出神的部分,书中有个很有意思的推测,我们知道婴儿刚刚出生时,是无法区分自我和世界的区别的,因为那时候大脑还未发育完全,他笑就是全世界在笑,他饿了就是全世界都饿了。清朝推动戊戌变法的康有为,当时很可能就是意外进入了这样深度心流/出神的状态,通过长期的冥想沉积,某瞬间大脑屏蔽了感知世界的区域,于是康有为体验到世界和自己一体的神奇感受,自己就是世界,这不就是神嘛。在后续扛起变法大旗时,他也曾公开宣扬过自己是“被选中的人”,认为这就是时代的趋势,如果不是这样的体验,恐怕中国历史就要改写了。俗说的主角光环加身。

从目前的研究成功来看,精确感知时间,和心流,其实是冲突的,但这也得在常年的坚持下才会有的冲突。对于我们来说,都是工具,各有各的应用场景,择优选择就好。